やまだ

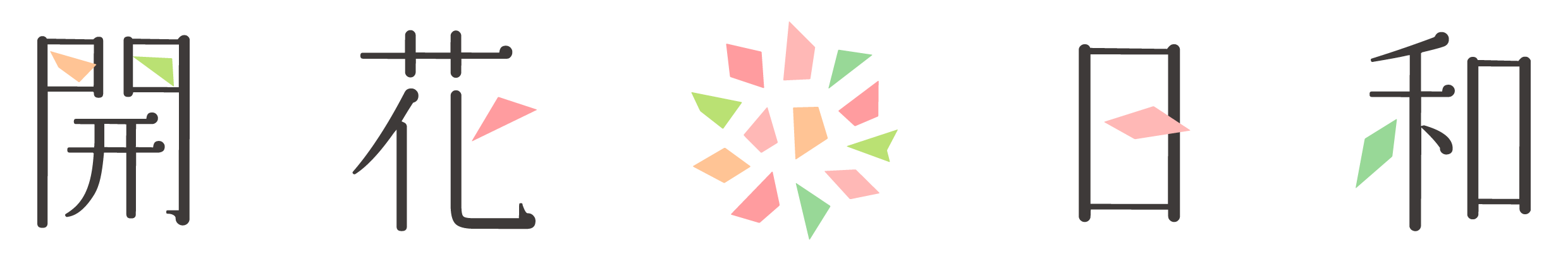

やまだ実際歩いて帰ってみよう!

新しく入学する高校。

もし、災害が起こり公共機関で帰宅できないとなった時、徒歩で帰るとどうなるか。

外出時の防災対策も含めて考える機会になりました。

実際歩いてみた様子を今回お届けします。

はじめての公衆電話

子供が通う高校までは、公共機関で乗り換え1回、最寄駅から歩いて10分程度のところにあります。

まずは普段使う公共機関で高校まで行き、そこから自宅を目指すとしました。

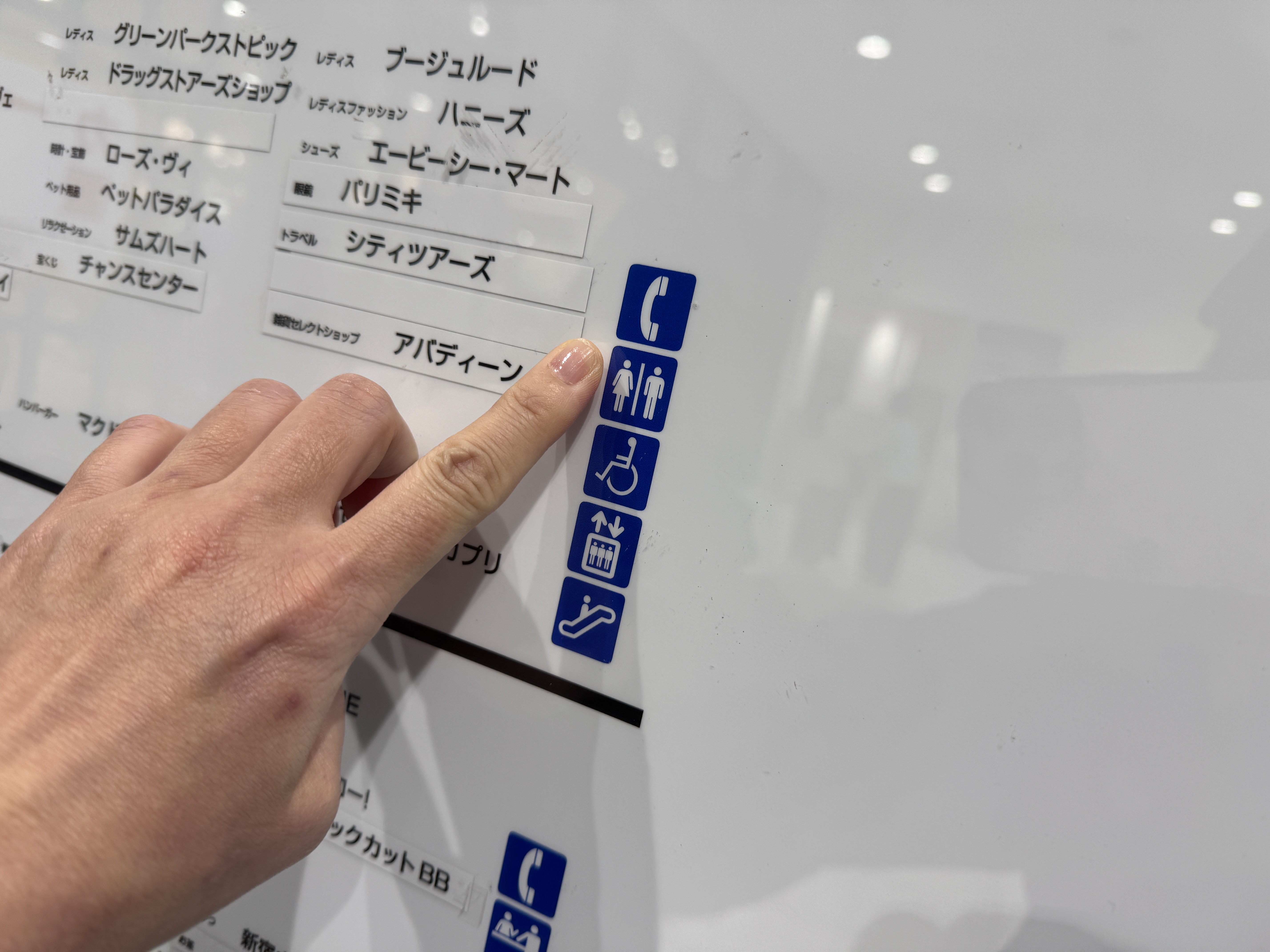

まず、地下鉄の駅構内にあった公衆電話を使ってみることに。

子どもは公衆電話を使うのは初めて。

あらかじめ用意しておいた電話番号を書いた紙を見ながら、ぽちぽちとプッシュしていきます。

押した番号が見られないから、今何を押しているかわからない

スマホだとディスプレイで番号が見られますが、公衆電話だと提示されないのでちょっと戸惑った様子。

私の携帯電話にかけてみたところ、

相手につながりませんってアナウンスされるよ

とのことで、自分の設定を見てみると

非通知電話は受信できないように設定していたため、電話がつながらなかった様子。

迷惑電話を避けるために設定していましたが、公衆電話が受けられないことを知り

今後どう設定するかは考える必要あり

という気づきがありました。

高校から自宅を目指して歩きます

高校に到着後、スマホで地図を確認しながら自宅を目指します。

最短ルートで行く様子。

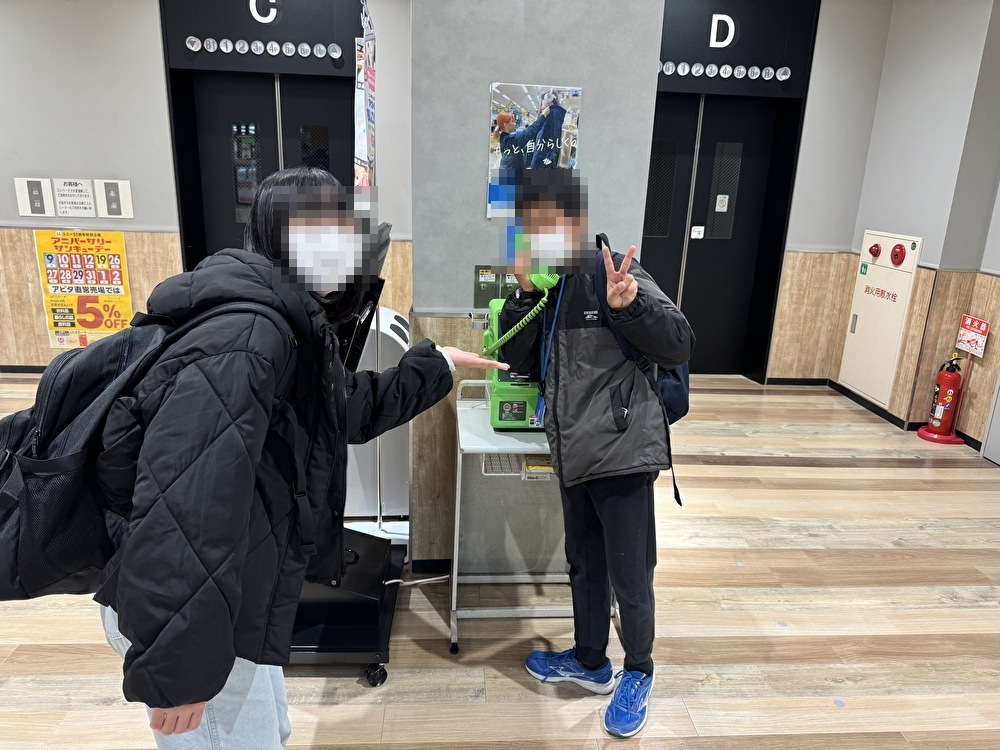

あらかじめ調べておいた公衆電話を発見。

先に公衆電話をかけていた息子が娘に操作方法を教えます。

私の携帯にかけることに成功。

公衆電話の周りに、110や119、171など緊急連絡の時は無料で使える表示があることも共有。

スマホが使えない時の連絡手段として、公衆電話は最後の砦となります。

公衆電話みつけたよ~!

この中に入って電話したなぁ…懐かしい…(遠い目)。

家までの道を歩く

途中大きな交差点があり、横断歩道がないため歩道橋を渡ります。

「地震が起こったら渡れるかわからないね」

「ほかの道も検討する必要があるね」

「大通りが安心だけど、信号機が止まっていたら車の通りが怖いかも」

「帰る時は明るい時が絶対だね」

歩道側に出ている看板、地震で落ちてきたら怖い…。

帰り道の途中、ショッピングモールで休憩をすることに。

自宅まで約4分の1の距離まできました。

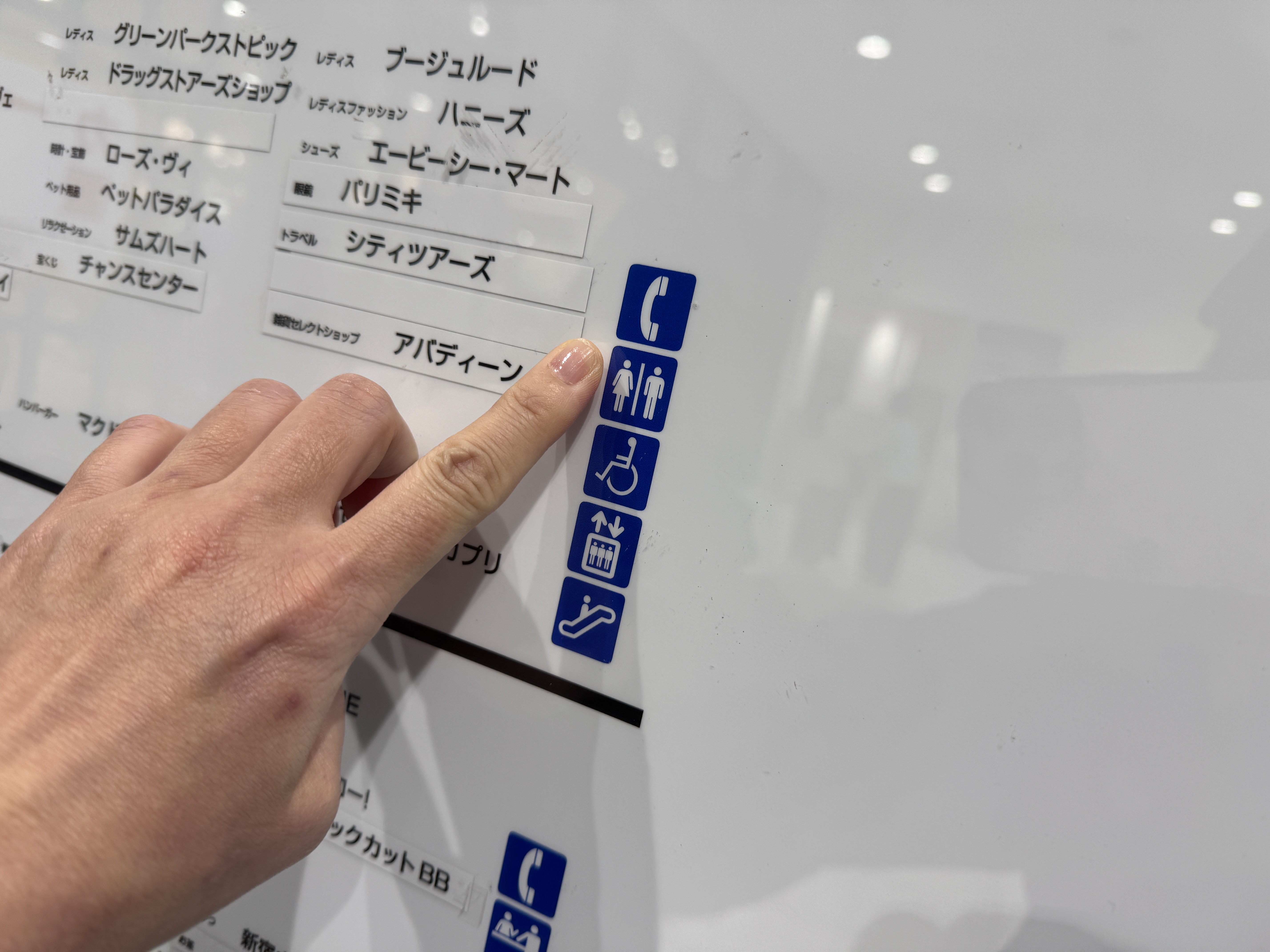

施設内の公衆電話を探してみよう

自宅から近いところにある公衆電話を探してみると、「アピタ長久手店」では各フロアに公衆電話があるとのこと。

スマホに慣れると公衆電話の存在に気づかないものですが、意識が向くと、ここにあったのかと発見が楽しくなってきました。

お隣のアオキスーパーにもありました。

施設内の公衆電話は、施設があいているときに使える設定です

歩いて自宅まで到着~!

お疲れ様でした。

実際やってみてどうだった?

高校から自宅まで、グーグルマップで「徒歩1時間10分」とありました。

しかし、実際歩いてみたら(途中休憩時間を覗いて)90分強 という結果でした。

成人女性が町中を歩くスピードで最短ルートで歩きましたが、予想以上に時間がかかりました。

液状化とかになったら、なお時間かかるね

と小学生の息子が言っていました。その通りだと思います。

道路状況もありますが、これがヒール靴だったら、とか、雨の日だったら、信号が止まっていたらなど考えると、あくまで目安しかないのだという感想です。

実際歩いてみてどうだったか聞いてみると、

「人身事故とかで地下鉄止まっても歩いて行けるって思った」

「意外と歩けたし、つらくない」

「ここまでやってるの、うちくらいだよね。でもやってよかった。安心した」

新しく高校生になる娘はそう言っていたので、歩いてみて良かったです。

今回小学生の息子も一緒に歩いたわけですが

全然余裕で歩ける

と言っていたのに対し、企画した私は

歩きっぱなしはツラい。休憩欲しい。

という感想だったので(涙)、日々運動をして体力維持が課題とわかりました。てへっ

帰宅後、三色団子でお疲れ様。

あたたかいお茶を飲んで終了です。

おわりに

いかがでしたか?

今回は「高校から自宅まで徒歩帰宅をやってみた」についてお伝えいたしました。

高校は自宅から遠くなるので災害時の対応を決めておいた方がいいですね

小中学校と災害時の対応も変わってくるところもあるので確認大事ですね

今回実際歩いてみると、危険なところや備えておいた方がいいところなど、沢山の発見がありました。

新学年、新生活に向けて1年に一度、家族でいざという時の対応を決めておくことはとても大事なことです。

今回の記事が、家族で備えるきっかけになりましたら幸いです。

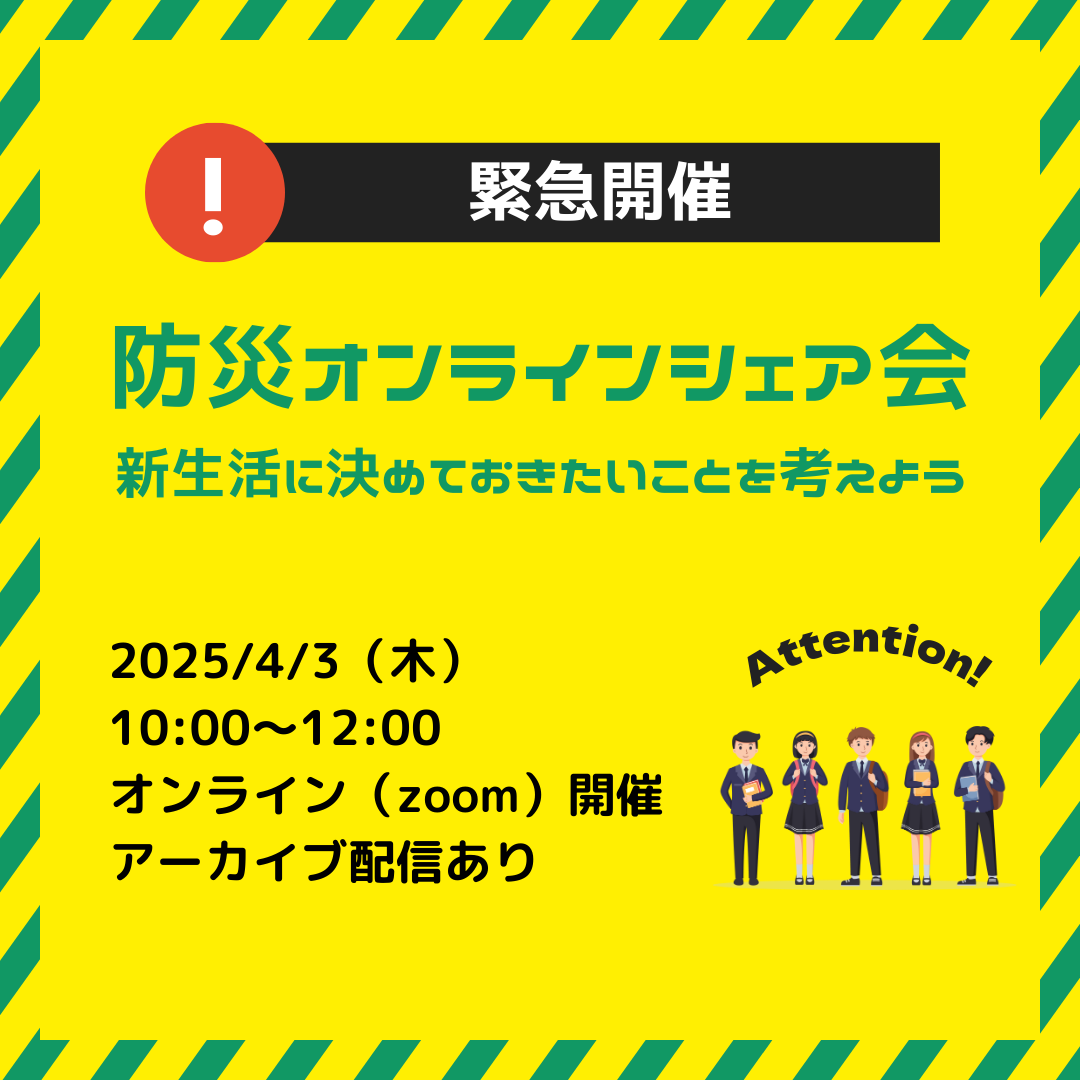

防災オンラインシェア会のお知らせ

お子さんが小学校、中学校、高校など進学先が変わる

外出時の防災対策を家族で決めていない

外出時の防災対策をどうやっていいかわからない

方向けのオンラインシェア会を行います。

詳しくはこちらをご覧ください